在全民抗击疫情的特殊时刻,我们和学校管理者分享六所学校中与《诗经》和《楚辞》有关的学校文化元素。穿越两千余年的文学经典中,不仅蕴含着建设学校文化的创意密码,更有支撑我们共度时艰、突破困局的精神力量。《诗经》和《楚辞》,被誉为中国古典文化中的“先秦双壁”。前者风格质朴写实,后者文字瑰丽华美,分别开创了中国现实主义文学和浪漫主义文学的传统。经典的魅力不会随着岁月的流逝而湮灭,伴随着后人的不断吟诵和引用,《诗经》与《楚辞》的词句意蕴更加深刻,形象愈发鲜活。关于家国天下的思索,关于个人修养的诠释,关于探寻真理的感召,都是为学校文化“注入灵魂“的绝佳素材。从学校的校名、校训、校歌到学校的道路、建筑、团体,在当下校园文化的各个要素中,《诗经》和《楚辞》留下的印迹随处可见。在这个全民抗击疫情的关键时刻,我们汇集了六所学校中与《诗经》和《楚辞》有关的校园文化元素。回顾这些诗句诞生的缘起和凝结为校园文化的历程,感受经典穿越千年的豪情与担当带给我们的精神给养。在周代的各邦国中,鲁国既是“姬姓宗邦”,也是“诸侯望国”,但在大多数时间里,鲁国的综合实力,却和相继称霸的几家诸侯相去甚远。公元前659年,鲁国的第十八任国君鲁僖公即位,凭借他对于局势的精准把控,鲁国迎来了历史中难得的“高光时刻”。此后的三十余年间,鲁国周旋于齐国、楚国和晋国等列国之间,纵横捭阖,开疆拓土,甚至一度有取代齐国东方霸主地位的趋势。为了颂扬鲁僖公的功绩,鲁国人为他写下了一首气势宏大的叙事诗,此后被收录在《诗经·鲁颂》中。其中,最广为人知的一句是“允文允武”(允为文言助词),这样的评价虽略有臣民的溢美之嫌,却因其恢弘的气势,而被后世广泛引用。从魏晋的名士陆机、宋朝的重臣李纲到明朝的隐士张岱,都在作品中引用过“允文允武”这一诗句。1934年,南开大学校长张伯苓在制定校训时,化用了“允文允武”的典故,提炼出“允公允能”四个字:“允公”是爱国爱群之公德,“允能”则是服务社会之能力。在那个烽火连天的时代中,张伯苓校长期待南开培养出来的人才,不是独善其身的白面书生,而是具备改造国家改造社会为人民谋福利的能力之“干才”。从此以后, “允公允能”和“日新月异”并列,作为南开大学、天津南开中学及重庆南开中学等南开系列学校的校训延续至今,八十余年来,感召南开无数学子磨砺自身品格,投身服务大众的实践当中。战国末年,三闾大夫屈原遭到楚国王室诽谤排挤,被放逐汉北和沅湘一带,三年不得面见君主。

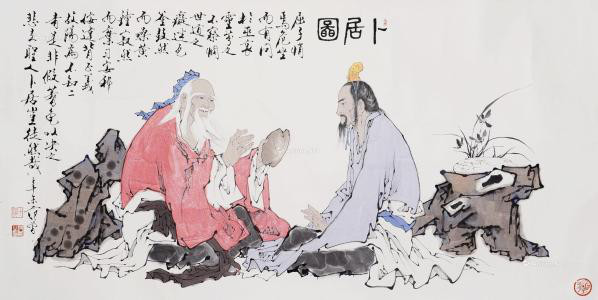

愤懑之余,屈原去向太卜郑詹尹问卜,两人展开了一场对话,于是,便有了后来《楚辞·卜居》中的这样一段文字:

“吾宁悃悃款款,朴以忠乎,将送往劳来,斯无穷乎?”(悃悃款款,意为诚实勤恳的样子)

虽然名为占卜,但或许屈原心中早已有了明确答案:纵有千难万险,仍要保持忠实诚恳,绝不随波逐流。

对“悃款”品质的追求对后世影响甚大,北宋年间,文豪苏东坡在纪念友人的文章中写道:“子之事君,悃款倾尽。” 对友人待人至诚的赞誉之情跃然纸上。

1923年,清华大学面向社会公开征集校歌,当时在清华任教的汪鸾翔先生的作品被一举选中, 在歌词中,汪先生化用了《卜居》中的这一典故:

水木清华众秀钟,水木清华众秀钟。万悃如一矢以忠,赫赫吾校名无穷。

历经岁月变迁,清华学子和校友对清华的热爱与忠诚始终如一。

校歌中 “立德立言,无问西东”, 因同名影片而广为人知;而略显生僻的“万悃如一矢以忠”,更像清华学子间“会心一笑”的暗号,隽永流传。

公元前506年,楚国国都郢都被吴国的军队攻陷,楚国大夫申包胥到邻邦秦国向秦哀公求援,七天七夜痛哭不止,水米不沾。被申包胥的挚诚感动,秦哀公当场吟诵战歌《无衣》,随即决定出兵伐吴,一举击退吴军。岂曰无衣?与子同袍。王于兴师,修我戈矛。与子同仇!岂曰无衣?与子同泽。王于兴师,修我矛戟。与子偕作!岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵。与子偕行!1928年,张学良将军推行新政,在东北地区兴办多所学校。选择校名时,张学良从《诗经》的“岂曰无衣,与子同泽”中,选取了“同泽”二字,意在激励桑梓子弟,同仇敌忾,为国图强。陆续创办了以此为名的沈阳同泽中学男校、沈阳同泽女子中学校和海城同泽中学。近百年来,诞生在烽火连天年代的同泽校训,润泽莘莘同泽学子的心灵,至今仍有旺盛的生命力和积极的现实价值。“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,这是《楚辞·离骚》中最脍炙人口的诗句。

屈原清正高洁的情怀和忧国伤时的精神,两千年来,给无数为家国天下而忧心,为探寻真理而跋涉的人们带来力量。

上世纪二十年代,鲁迅先生在小说集《彷徨》的扉页上,写上了“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,勉励自己,也勉励国人,共同度过那个困顿的时代。

这两句诗词,衍生出众多学校校园文化的组成部分,比如,中国人民大学把苏州校区的综合教学楼命名为“修远楼”,湖南理工大学则将“上下求索”写进了校歌。

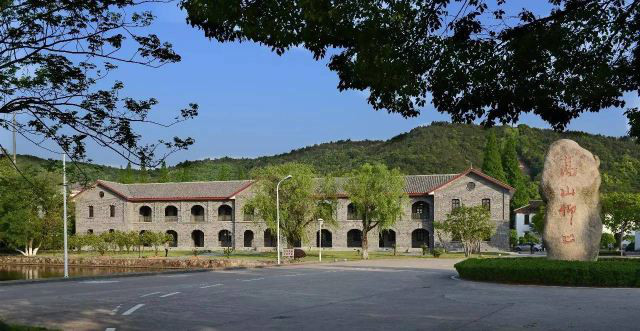

而最具地域特色的,当属地处屈原故里宜昌的三峡大学。

三峡宜昌作为巴楚文化交汇之地和孕育了伟大诗人屈原的地方, 诞生了本地区唯一的一所综合性大学——三峡大学。

三峡大学在选择校训时,将“求索”二字作为校训,也因此成为全国范围内,为数不多的以两字为校训的学校。

“求索”二字在简约中体现出传统文化的底蕴,也表达了学校把探索知识和追求真理作为学校职能和使命的态度。

在《诗经·小雅》中,“高山仰止,景行行止”的诗句,描述的是诗人驱车前往迎娶新娘的路途中,思慕佳人的心情。数百年后,司马迁在《史记》中,将诗句的意义再度升华,借以赞誉孔子的高尚品德,表达出“身不能至,心向往之”的景仰。对古今先贤的敬仰,对杰出师友的仿效,本是教育的应有之义。千百年来,“高山景行”的感召,激励着万千学子磨砺个人品格,提升人生境界。在百年名校浙江省春晖中学的校园里,由丰子恺先生题写的“高山仰止,景行则止”的巨石掩映在湖山之间。形状酷似山形的教育主楼被命名为“仰山楼”,贯穿南北校门的主干道则被称为“景行路”,传递出学校对春晖学子“效法崇高德行,成为杰出人才”的期待,也充分彰显出培养品德高尚,胸怀宽广,学识渊博学生的办学理念。“皎皎白驹,在彼空谷。生刍一束,其人如玉”。这是《诗经·小雅》中的一段诗句,描述的是不舍贤友,依依惜别的情感。

诗句中描述的名士风采令人神往,自此,“白驹”和“生刍”,被常常用来用以指代志行高洁之人。南朝吴均的“愿持江南蕙,以赠生刍人”,骆宾王的“穴疑丹凤起,场似白驹来“,李白的“空谷无白驹,贤人岂悲吟”,都是这种意象的表达。

在郑州艾瑞德国际学校中,一个班级的读书角借用了诗经中的这段诗句,将读书角命名为“刍玉学园” 。

“生刍”象征着新鲜的思想,惟有阅读,才能具有新鲜的思想。阅读成就贤人,使人品德如玉。寄托了阅读点亮人生的美好心愿。

卓越的学校文化,不仅可以借助宏大叙事彰显,更需要“润物细无声”的感染,《诗经》《楚辞》中的美好意境,在校园的角落中,同样可以焕发出光彩。